Well-being (すべての人の豊かな生活)

国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)にも掲げられるWell-beingに関連し、私たちは安全で快適なワークプレース、生命科学、創薬など、幅広い分野で人々の健康と豊かな暮らしを支援します。また、地域社会における人財育成や雇用の創出、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを推進します。

-

続きを読む

2050年までに循環型で気候中立(climate neutral、温室効果ガス実質排出ゼロ)な経済の構築を目指す欧州連合によれば、循環型経済とは「今ある材料や製品をできるだけ長く共有、リース、再利用、修理、改修、リサイクルしていく生産と消費のモデル」とされています。

-

続きを読む

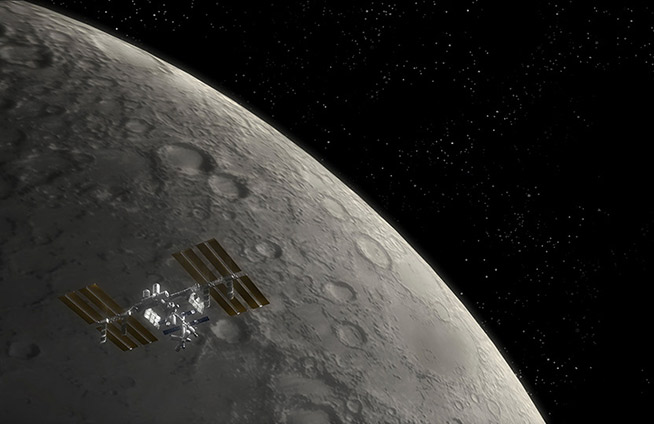

昨今、宇宙ビジネスが新たな産業分野として世界中で注目を浴びています。民間企業による宇宙飛行が実現し、人工衛星の打ち上げが急増するなど宇宙開発に対する資金や人材が相次いで投入され、その市場規模は急速に拡大。日本でも、JAXAを中心に産官学が連携を強化し、宇宙ビジネスの活性化を図ると同時に、未知の領域を探索する中で得られる技術や叡智を、環境問題や食糧問題など地球が直面する課題解決のヒントにしようと動き出しました。宇宙ビジネスの推進を通じて地球の明日を切り拓く、その大いなる挑戦が始まっています。

-

「食」の分野のWell-beingの扉を開く、未来へのシナリオ

続きを読む「食」は、生きものにとって生命を保つのに欠かせないものであることは言うまでもありませんが、人類にとっては、心を豊かにしたり、人とのつながりを深めたりするものでもあります。Well-beingとも呼ばれる、人々にとって身体的、精神的、社会的に豊かな生活は、食に支えられているといっても過言ではありません。しかしながら、その食をめぐる懸念がますます高まってきています。人口増加や経済発展などにより、世界の食料需要量は今後も伸び続け、食料確保に対する不安は社会課題の一つとなっています。一方で、食についての希望として、食の最適化への期待もあります。消費起点で食のバリューチェーンが最適化され、一人ひとりが健康を維持向上しつつ、自分に合った食のスタイルを確立できることへの期待です。

-

続きを読む

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は人々の生活や、社会、経済の様相を一変させました。地球上にはそれ以前から、気候変動をはじめとする地球環境問題や経済的な格差の拡大、その結果としての社会の分断など、さまざまな課題が存在していましたが、COVID-19はそれを改めて浮き彫りにしました。

-

続きを読む

「地球は青かった」― 1961年、世界初の有人宇宙飛行で、旧ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリンが残したこの言葉のとおり、地球は水に覆われています。その大半は海水が占めており、人間が利用できるのは地球上の水のうちわずか0.01%に過ぎない淡水だけです。水は、飲用水などの日常的な用途だけでなく、食料生産や経済活動においても人間の生活を支えています。しかし今、気候変動や世界的な人口の増加によって、安定した水資源の確保が困難になってきています。2050年までに世界人口は90億人近くに達する見通しですが、このうち3分の2に及ぶ50億人近くが水不足を経験すると言われています。食料増産の必要性や開発途上国の経済成長などによって、水需要は増大すると見込まれており、水をめぐる世界的な獲得競争は激化する一方です。

-

続きを読む

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、人やモノの移動が制限され、世界の需要は冷え込みました。経済活動は減速し、原油価格の急落、サプライチェーンの混乱を招きました。企業や社会は、人と人との接触を減らすべく、デジタル化への移行を迫られています。変化、不確実性、複雑性、曖昧性に覆われたこの時代に、企業はどうすれば重要なステークホルダーである社員を細菌やウイルスから守り、ポストコロナの世界に向けて、どのように戦略や業務を変革していくべきでしょうか。

-

続きを読む

有史以来、人類はずっと感染症と闘い続けてきました。新たなワクチンや抗ウイルス薬が開発され、医療は大きな進歩を遂げてきましたが、依然として脅威を排除できないことが、ウイルスの適応力の高さや捉え難さを証明しています。そして今日もなお、世界は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)という名の新たな脅威に苦しめられています。現在、COVID-19に打ち勝つべく、ワクチンの開発が進められています。しかし、ウイルスの細胞への侵入防止、増殖の阻止や遅延、感染した細胞の回復や健康な細胞への置換などを実現するには、これまでにない最先端の専門知識やテクノロジーが要求されています。

-

続きを読む

自動化という概念が生まれたのは数百年前に遡りますが、実用化の大きな契機となったのは、1913年にフォード・モーター社が製造ラインに導入した大量生産方式です。以来、製造業の自動化は短期間のうちに大きな発展を遂げてきました。それからおよそ1世紀を経て、ロボットはSFの世界から飛び出し、当たり前のように活用されています。そして今、私たちは新たな時代の入り口に立っています。近い将来、機械は人間が直接操作することなく、事前にプログラムが組まれていなくても、複雑な制御を行えるようになるでしょう。では、このようなIndustrial Autonomy(産業における自律化)が実現する未来とはどのような姿なのでしょうか。私たちにどのようなメリットを与えてくれるのでしょうか。

-

続きを読む

人工知能(AI)の第一次ブームは、20世紀の中頃に始まりました。きっかけは、基本的な探索や推論がプログラムで実現が可能になったことです。1980年代に起こった第二次ブームの際には、与えられたデータを「知識」として蓄積できるようになり、その精度は飛躍的に高まりました。さらに、2006年にはジェフリー・ヒントン教授がディープラーニングに関する画期的な論文を発表します。これが今日における第三次AIブームの火付け役となりました。こうしてAIが進化していく一方で、ある問題が顕在化してきます。それは、AIの桁違いなパワーを人間が十分に生かしきれていないというジレンマです。AIの利用目的や可能性を真に理解している人は、実際にどれほどいるのでしょうか。

-

続きを読む

急速なテクノロジーの発展が、ビジネスに劇的な変化をもたらす現在。AI、IIoT(産業用IoT)、ビッグデータ、ブロックチェーンなど、企業は日々進化するテクノロジーへの対応を求められています。しかし、未知の要素があまりにも多いこともあり、組織が自らの「デジタルトランスフォーメーション」に着手することは簡単ではありません。米コンサルティング会社フロスト&サリバンの調査によると、デジタルトランスフォーメーションを成功させていると回答した企業は全体の5%未満しかありませんでした。こうした大規模な取り組みを成功させるには、組織はまずデジタルトランスフォーメーションのコンセプトを理解し、明確かつ客観的に自社特有のニーズを把握することが重要になります。そのためには、先導してくれる経験豊かで誠実なパートナー企業の存在が欠かせません。

-

続きを読む

現在までに確認された約6,000種類の難病や希少疾患のうち、およそ80%が遺伝子由来であると言われています。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)という疾患は、いくつかの症例において、遺伝因子の関与が認められています。この疾患は、伝説的なメジャーリーガーのルー・ゲーリッグが37歳の若さで命を奪われたことでも知られ、短い余命を宣告される難病の1つです。数十年もの間、このような希少疾患の患者が希望を持つことは困難でしたが、近年の科学技術の発達により、明るい兆しがようやく見えつつあります。

-

続きを読む

バイオテクノロジーは、農業や食品分野のみならず、医療や健康、環境・エネルギー、さらには工業分野まで幅広く活用されています。バイオロジー(生物学)とテクノロジー(技術)を組み合わせた造語がバイオテクノロジーであり、「生物がもっている働きを人々の暮らしに役立てる技術」を意味します。その応用範囲は広く、2030年にはバイオテクノロジーを利活用した産業がOECD(*1)加盟国におけるGVA(*2)の2.7%にあたる約1兆ドル(約110兆円)規模に市場成長が見込める一方、2050年前後には人口100億人時代を迎え、食糧、水、エネルギー不足が懸念されており、貧困や飢餓、気候変動などの人類が直面する地球規模の諸問題の解決に向け、"バイオの可能性"に期待が寄せられています。

-

続きを読む

"人間は努力する限り間違うものだ。"-ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 18世紀生まれのドイツを代表する文豪であるゲーテの言葉です。私たち人間は、仕事や勉強といった努力を一切しなければ間違うことはありませんが、生きていくのに勤勉は不可欠であり、前進する限り、誰しも間違いや失敗を起こす可能性があります。その問題を解決するために人間は創意工夫を凝らし、多くの道具や機械を生み出してきました。事故を減らすため、効率を上げるため、人間と物理的なシステムとのインラタクション(相互作用)に目を向け、両者のあり方を最適化しようという考え方で発展したのが「人間工学」です。

-

続きを読む

世界の人口は、2050年に98億人(*1)となり、そのうちの80%が都心部に集中する(*2)と予想されています。また、近年、非常に強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ばつや熱波などの異常気象が世界各地で発生し、人々の生活に甚大な被害をもたらしています。地球が持続可能な状態であり続けるには、今こそ各国政府、産業界、アカデミアが一体となり、経済・社会・環境の3つの観点から取り組むことが必要になっています。